我国历史上用寿山石雕刻的皇帝玺印讲解

发表时间:2019-01-19 19:51:30

作者:

所属板块:寿山石

赫赫有名的寿山石不仅石质脂润,质地细腻,而且色彩也是瑰丽斑斓,集“细、结、润、腻、温、凝”六德为一身,成为历朝历代以来上至王侯将相,下至黎民百姓皆推崇备至的奇石,千百年来文人雅士们更是热衷于赏玩寿山石印章,把玩寿山石物件,甚至寿山石印章和物件几乎成为了书画案头的必备之物,寿山石的魅力可见一斑,就连高高在上贵为九五之尊的帝王,也无法抵挡寿山石的诱惑,被它那夺目的光彩所深深吸引。

既然举世闻名的寿山石与历代帝王有着如此深厚的渊源,下面,小编就给大家说一说我国历史上用寿山石雕刻的皇帝玺印。

1.皇帝玺印的选材

皇帝玺印是在皇帝出现以后才有的,中国的皇帝玺印从秦始皇开始。公元前221年,秦王嬴政统一六国,推行了一系列加强中央集权的措施,自封皇帝,对他所用的东西都有专门的规定,对于皇帝印章也有一定的说法。在秦始皇以前,谁都可以用“玺”称呼自己的印章,“尊卑共之”,没有等级区分。但是秦始皇统一中国以后,规定“天子独以印称玺”,也就是说只有皇帝用的印章才能够尊称为“玺”,在民间或者是一些公侯则称为“章”或“印”,这样就把皇帝的印章和一般人的印章从叫法上区分了开来。

在历代皇帝玺印中,金、玉、木、石、骨各种材质无所不包,只不过所占比重不同而已。例如清朝,用于制作皇帝玺印的材质最主要有玉、石、木三种。有言云:“独以玉,群臣莫敢用。”由此可见,用玉刻制皇帝玺印是皇帝专享的权利,其他人皆不可以玉为章。不过虽然是传统,却还是要根据当时的具体情况来选材制作印章。清朝时期,由于玉石紧缺,所以玉制印章并不是太多,而且玉质都不是太好,并且少有大印。直到乾隆中期取得平定回部的胜利以后,控制了玉石产地新疆,才致使”回子伯克尽为臣仆,和阗良玉充供内廷”。 至此,玉源才算充足,使大量地用玉制印成为可能。木质印材主要是檀楠木和竹根。顺治、康熙及同治、光绪、宣统年间使用较多。石质印材主要有昌化石、青田石和寿山石。清帝用昌化石制印开始于乾隆,但是数量比较少,而且主要是用“鸡血石”。用青田石制印开始于雍正,但是数量极为稀少,乾隆时才由地方官员大量采买进献,以后再未间断。与前两种印石相比,寿山石进入清宫用于制印的历史则要长得多。

2.康熙皇帝的玺印

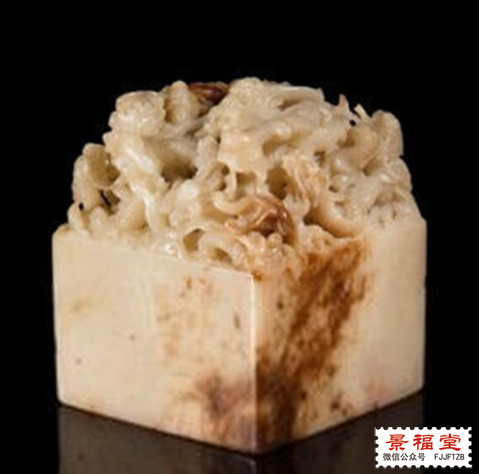

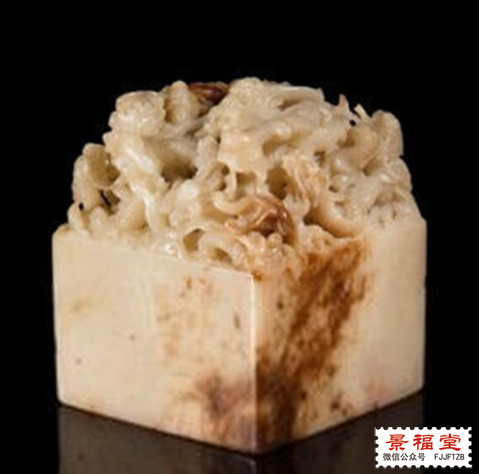

目前所知,在清朝皇帝中,最早使用寿山石玺印是康熙皇帝。据史料记载,康熙皇帝共制作过130多方玺印,不过可惜的是大部分实物都没能留存下来,这也导致我们无法清楚的计算出其中有多少方玺印是由寿山石制作而成的。不过从现存的资料中来看,数量还是非常可观的。例如史料中曾记载:“正月二十二日,怡亲王交六兽钮黄寿山石‘体元主人’图书一方,双龙钮白玉‘万机余暇’图书一方,檀香木‘敬天勤民’图书一方。于二月初四日刻得收贮螭钮寿山石‘万机余暇’图书一方,并原交‘体元主人’图书一方,怡亲王呈进讫”上面所说的六兽钮“体元主人”印就是以寿山石中的极品——田黄石制成的,是康熙常用小玺。此外,在康熙皇帝的众多玺印中,以寿山石为材料制作而成的还有很多,并且其中多为田黄石制品,质地温润通透,雕刻也是十分精细,独具匠心。就拿玺印的钮饰来说,多为圆雕动物和瑞兽,形象逼真生动,雕工流畅细腻,是典型的康熙时期的风格。

3.雍正皇帝的玺印

据史料记载,雍正皇帝共做过200方左右的印章,其数量在历代皇帝中来说,是相当可观的,且存世数量较多。在这些玺印中,以寿山石为材料制成的玺印占据了绝大部分。目前,故宫里共存有雍正皇帝的玺印150多方,并且这些玺印几乎都是以寿山石为材质制成的,这一点在清朝历代皇帝玺印中是绝无仅有的。

与康熙皇帝相比,雍正皇帝的玺印无论在品种、材质,亦或是雕刻手法上,都显示出了多样性,而且制作时间和品种记载更为详细。据查证,雍正皇帝的玺印制作大约开始于雍正皇帝被封和硕雍亲王爵号的时候,大致经历了三个高峰时期。

第一个时期为康熙四十八年至康熙六十一年。故宫现存这一时期的雍正玺印共计50多方。有名号玺如:“胤稹之章”、“皇四子和硕雍亲王宝”、“圆明主人”等;有斋堂玺如:“竹梅烟舍”、“朗吟阁”、“洗桐山房”、“松柏室”、“御赐朗吟阁宝”、“敬持斋”、“圆明园”等;有记事及吉言成语玺如:“娱耕织”、“禅悦”、“高山流水”、“冰壶秋月”、“任运“、“放情物外”、“博闻约礼”、“墨池清兴”、“若木一枝”、“临池”、“朗吟淘书画记”、“朗吟珍赏”、“恭临皇父御笔”等。此时的雍正皇帝还是一位普普通通的皇子.并没有过多的参与政事,他的大部分时光都是在赐邸圆明园里度过的。故名号和斋堂玺中大部分都与圆明园有关,而记事吉言玺也多记述他在圆明园内的活动,如欣赏书画、临池泼墨、园林游艺等,这一个时期印石品种主要是高山石和芙蓉石等单色印石,也有部分为田黄石。钮雕多以狮钮为主.在民间来说尽管已经是相当精致了,但仍与宫中细腻的刀工有着一定的距离,民间味道更浓厚一些。

第二个时期为雍正元年,雍正继位后不久,便开始大量制作御用宝玺。据清宫活计档记载,从雍正元年正月十七日开始至十月,雍正皇帝便不断的向造办处下达制作任务,其中最集中的有三次:正月二十三日命制“雍正敕命之宝”等宝玺10方,至四月十九日全部完成;五月十七日命制“雍正御笔之宝”等宝玺43方,九月十四日完成;五月二十日命制“朝乾夕惕”等宝玺22方,七月二十五日完成。初步统计,这一年雍正皇帝共计制作了”雍正御笔之宝”5方、“雍正敕命之宝”4方、“雍正御览之宝”4方、“雍正亲贤之宝”4方、“雍正尊亲之宝”3方、“雍正宸翰”8方、“兢兢业业”7方、“敬天尊祖”8方、“亲贤爱民”8方、“朝乾夕惕”8方、“为君难”11方、“致中和”4方、“敬天勤民”4方、“封”2方、花押玺4方等84方玺印。可以说,雍正一朝所使用的重要玺印,大部分都是在这一阶段制作完成的。在以后的几年里,除雍正二年制作的“雍正御制之宝”和雍正三年制作的两方“雍正御笔之宝”外,再未见有其他制作。而且,这一时期中有一部分大型玺印,多是选用五色寿山石雕刻而成的,钮饰为圆雕瑞兽螭、龙等,雕工细腻,尤其是抛光技术非常的好,为典型的宫廷御工。至于其它的小玺,大多质地通灵,故四周光素,只在顶部浅浮雕博古图案,是雍正时内府工匠所为。

第三个时期为雍正六年。这年二月十三日副总管太监苏培盛交来引首图章“喜起”、“勤政殿”、“四宜堂”、“养心殿”、“崇实政”、“懋勤殿”、”诚和”、“勤政亲贤“、“协和”、“正大光明“、“建中干民”、“天清地宁”、”四方宁静”、“宝贤”、”精一执中“、“主善为师”、“松柏室”、”万国成宁“、“用中”、“诚和万民”的印文篆样共计28方。并于六月十七日制作完成,交付使用。以上雍正玺印的制作时间跨度长达20年,共计160多方。这个时期多为小玺.钮饰一改过去细密的圆雕,出现了一种较为清新的山水小景风格,即薄意,后来的薄意艺术便直接脱胎于此。

4.乾隆皇帝的玺印

乾隆皇帝的寿山石玺印并不是很多,基本都是使用早期的成品.多数为田黄石制品。故宫现存有:田黄三连印,用一整块田黄石刻成三颗印章,并由三条连环联接起来,印文分别为“乾隆宸翰”、”惟精惟一”、”乐天”;田黄组印,印文为“乾隆御笔“、“所宝惟贤”、“德日新”,印钮分别为虎等瑞兽和凤,雕工精致;田黄小玺,印文分别为“信天主人”、“长春书屋”、“三希堂”,质地通透,均素面无纹。另外,在台北故宫中,还藏有一套回文印,印文分别用“循连环连环循环循连“组合而成,共计9方,印钮为狮、马、蝻、虎等瑞兽,也是早期的雕工。

5.嘉庆皇帝的玺印

嘉庆皇帝的寿山石玺印有的是用早期成品刻制的,例如九蝻钮“嘉庆御笔之宝“、随形雕祥瑞九如”嘉庆尊亲之宝”,与康熙皇帝晚期的风格如出一辙,一看便知是旧料旧工。另据史料记载,寿山石“康熙时采取一空,至嘉庆初诸坑复产”,因此,嘉庆皇帝所用印石品种有所增加。最主要的是,在这一时期又出现了宫中寿山石雕钮的又一个高峰,突出表现在诸多稍有徽疵、裂痕的石表施以浅浮雕,因材施技,极富画意,巧妙地掩盖了石头本身的缺点。

6.道光皇帝的玺印

道光皇帝制作的玺印非常少,其中以寿山石为材质的玺印质地都不是太好,雕工较之以往的精细,显得有些粗糙。由此可见,此时宫中寿山石钮雕技法已大不如前,以后则渐趋衰落。这种情况与民间寿山石雕蓬勃发展的势头形成了鲜明的反差,似乎也在预示着一个王朝的衰落,好的寿山石多为民间收藏,宫中已是难得一见了。到了咸丰皇帝以后,好的寿山石玺印如咸丰皇帝的“咸丰御览之宝”、“咸丰鉴赏”、”克敬居”,慈禧的“慈禧皇太后御览之宝”等都是用宫中的老存货雕刻而成的。

相关热词:

评论列表