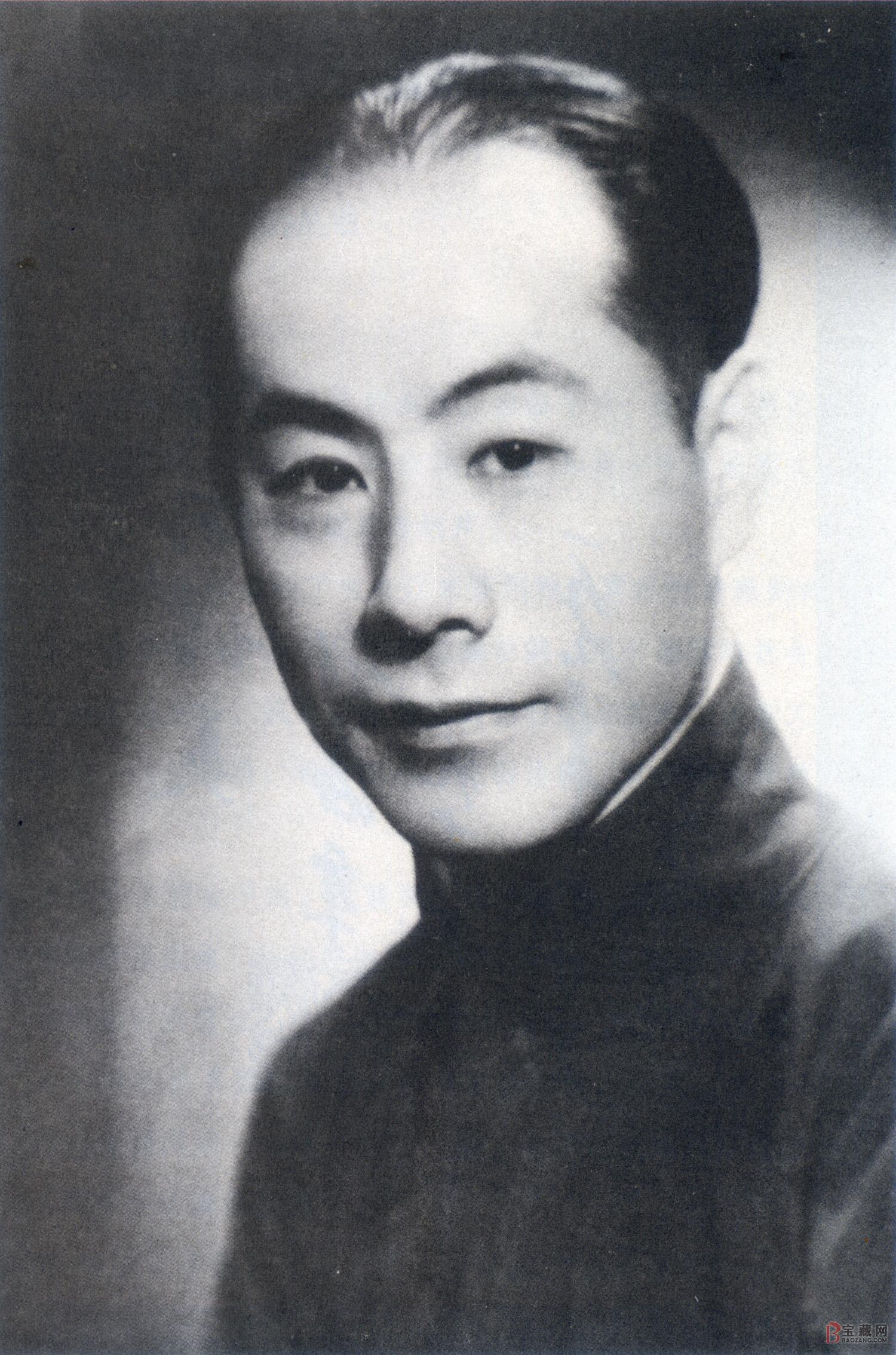

张伯驹

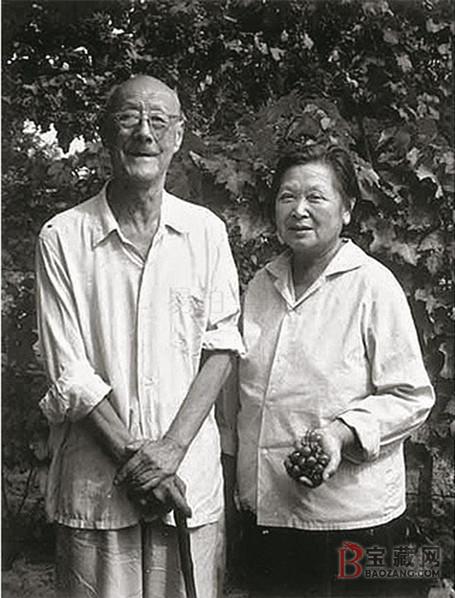

张伯驹与夫人潘素

近年来,写“交游”已宛然成为潮流,以至于有老师在参与答辩的时候会问“写这些交游的意义在哪”。想来,最初研究人物之间的交往,多半是为了考察行踪、从交友对象推测人物性情和志向以及验证所受影响等。这些无疑至今仍然有意义。此外,名人效应也起了一定作用。翻阅名人传记及相关研究文章,不难发现事无巨细都有记载,更不用说部分年谱之类的著作了。本文对王世襄和张伯驹交游的考察即是介于两者之间。

王世襄

王世襄(1914-2009),号畅安,学者、文物鉴定家,长期服务于故宫和国家文物保护局等机构,对我国文博事业有很大的贡献。他学识渊博,研究范围广泛,遍及书画、家具、髤漆、竹刻等,著有明式家具研究、髹饰录解说、竹刻艺术、锦灰堆等,影响很大。

而张伯驹(1898-1982),号丛碧,别署春游主人、好好先生,集收藏鉴赏家、书画家、诗词学家和京剧艺术研究者于一身的文人,与张学良、溥侗、袁克文并称“民国四公子”。他的藏品包括举世闻名的展子虔游春图、陆机平复帖、李白上阳台帖等巨制,并在新中国成立后分批捐给国家。著有红毹纪梦诗注、丛碧书画录等,2013年由上海古籍出版社结集为张伯驹集出版。

唐 展子虔游春图

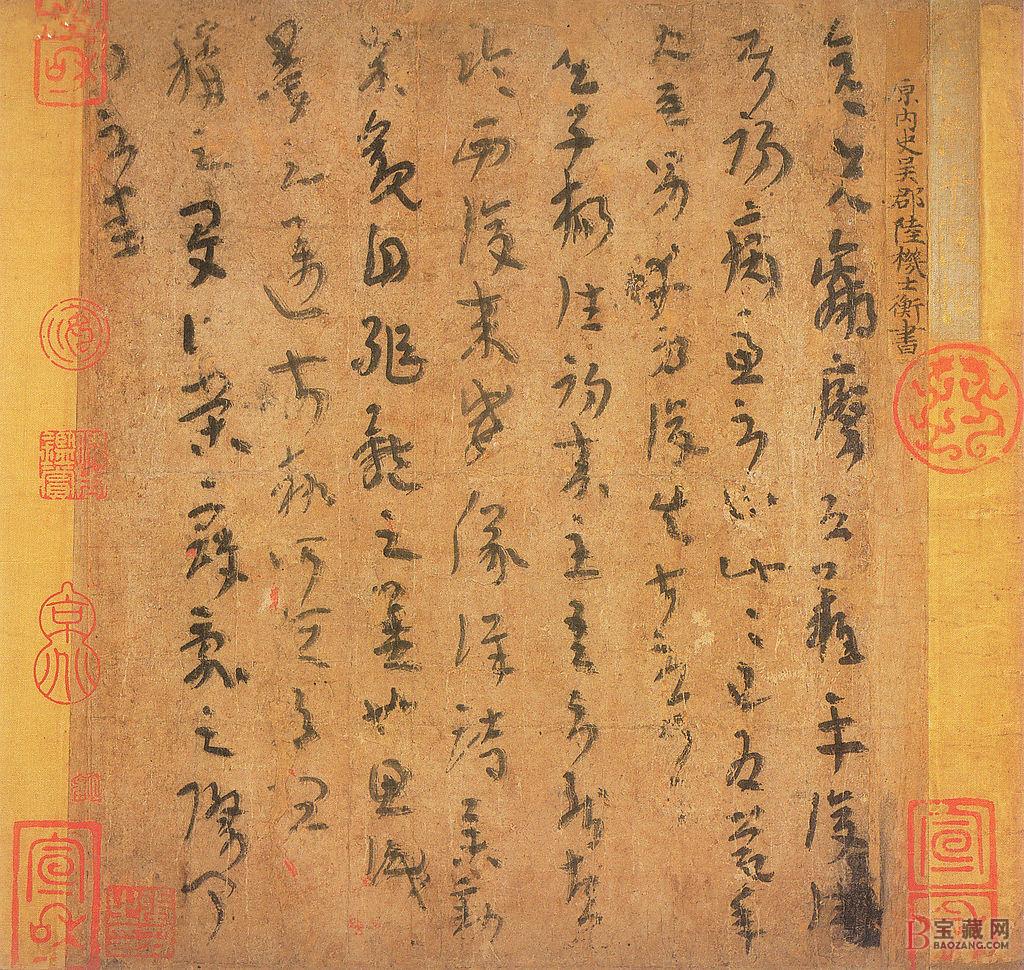

晋 陆机平复帖

两人都是文博大家,交往也自然从兹开始。

依据王世襄的回忆,两人相识颇晚,正式的交往始于1945年抗战胜利后,其时王世襄受命担任“清理战时文物损失委员会”平津地区代表,“由于对文物的爱好和工作上的需要”前去拜访张伯驹。

出于对文物的共同爱好,两人一见如故。尤其是在相识不久之后,张伯驹即慨然将价值连城的陆机平复帖借与王世襄带回家揣摩一个月更让后者感激莫名。此作品在晚清原为溥心畬所有。鉴于溥氏旧藏韩幹照夜白图卷经文物商之手辗转流出国外,张氏不欲同类事情再次发生,是以托人请溥氏转让,几经周折、费数年之功终于将此帖拿到手。该作品文物、艺术和经济价值极高,更兼转让、收藏之过程艰难,而张氏却愿意给认识不久的同道中人借阅一个月,不难推想其为人。

相互熟悉之后,往来也随之增多。

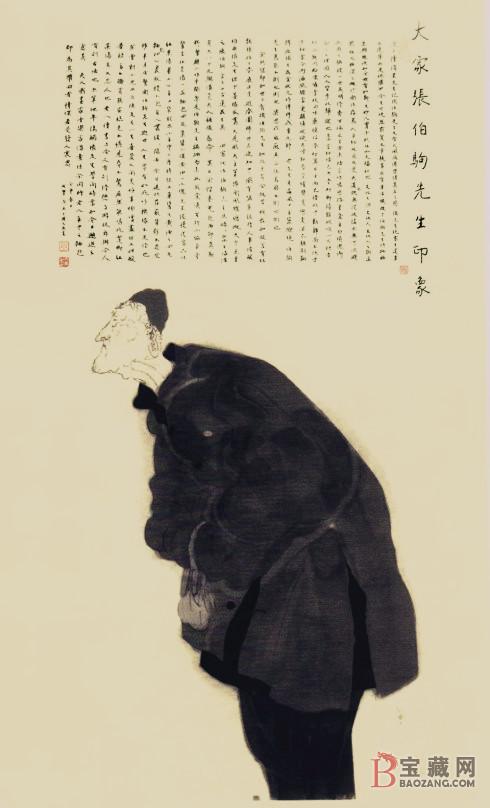

黄永玉大家张伯驹先生印象 在王世襄,张氏的不拘小节、请客时用昂贵的口菇清炒待客的慷慨、向王世襄请教种兰、押诗条和黄永玉画的大家张伯驹先生印象等都给他留下了深刻的印象。其中,请客和黄永玉的画鲜明地反映了张伯驹生活的变化,昔日一掷千金的贵公子居然沦落到了吃饭只有“红菜汤一盆,面包果酱,小碟黄油二小块”的地步,而且这还不是他最惨的时候!不变的是他非凡的气度,直令黄永玉盛赞“富不骄,贫能安,临危不惧,见辱不惊,居然能喝此蹩脚红菜汤,真大忍人也”! 在张伯驹,整个集子中提到王氏的地方极少。或许是笔者疏漏,目前只在其春游琐记之陆士衡一文找到数语谈及王世襄,只言“王世襄有流传考略一文,颇为详尽,载1957年第一期文物参考资料中”。之所以如此,并非两者关系不厚,当是因为张氏在文章中不甚提当代人,同时,在年龄上王世襄毕竟小张伯驹一辈,交往人物和经历的事情都有差异。再者,两人的爱好略有差异。除了共同爱好文物、美食和作对联而外,王氏所擅长者在竹刻、养鸽、漆器等,而张氏则爱好京剧,擅长诗词。相对而言,王世襄是个玩家型学者,而张伯驹则是个传统的文人,性格和气质都有差别。 从现有材料来看,王世襄和张伯驹过从颇多,但年岁和辈分有差,唯张氏不拘一格,而王氏又生性直爽,故相互间并无隔阂。王对张更多为尊敬,而张对王则是支持和鼓励,用“亦师亦友”来形容两人之交,或许再合适不过。

评论列表